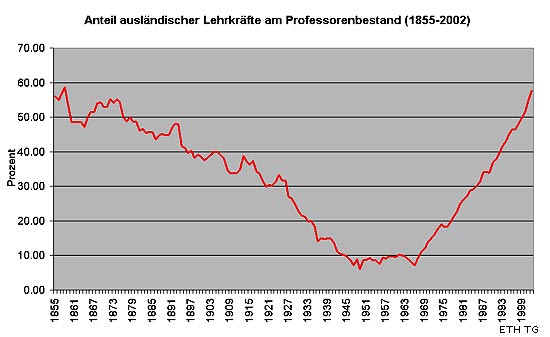

Die Helvetisierung der Dozentenschaft

Die Internationalität des Lehrkörpers ist heute

unbestrittenes Gütekriterium für eine Hochschule. Das war nicht immer so. Der

Ausländeranteil der ETH hat sich stark verändert und war stets ein politisch

brisantes Thema.

In den

ersten Jahrzehnten ihres Bestehens zeichnete sich die ETH durch einen sehr

hohen Anteil ausländischer Studenten und Dozenten aus. Bis Mitte des

20. Jahrhunderts nahm die Internationalität der Schule ab und stabilisierte sich

dann auf relativ tiefem Niveau. Erst ab 1966 stieg der Ausländeranteil bei den

Dozierenden wieder stark an und beträgt heute fast 60%. Diese "Helvetisierung" der Dozentenschaft war das Resultat einer national

orientierten Berufungspolitik. Der Trend setzte bereits in den 1870er-Jahren ein,

als die erste Professorengeneration ersetzt wurde, hielt dann an und gewann in der Zwischenkriegszeit noch einmal an Fahrt. Der

Schulratspräsident und der Bundesrat waren sich bis in die 1960er-Jahre einig,

dass Schweizer Kandidaten auf jeden Fall zu bevorzugen seien, wenn es sich

fachlich vertreten liess. Freilich äussert sich in dem niedrigen Internationalitätsgrad der frühen Nachkriegszeit auch die Tatsache, dass

Deutschland, das traditionell wichtigste Rekrutierungsfeld, seine Stellung als

Zentrum der Wissenschaftswelt verloren hatte. Es kostete die ETH zwei

Jahrzehnte, bis sie ab den späten 1960er-Jahren erfolgreich internationale

Fachkräfte aus dem neuen Wissenschaftszentrum, den USA, rekrutieren konnte.

Anteil ausländischer Lehrkräfte am Professorenbestand (1855-2002). |

Insbesondere in den 1930er-Jahren rückte die Frage der

Internationalität der ETH in den Deutungshorizont fremdenfeindlicher Diskurse. 1932

reichte eine Gruppe schweizerischer Studenten und Assistenten bei der Zürcher

Fremdenpolizei eine Beschwerde ein, mit der die ETH-Professoren verpflichtet

werden sollten, "in Hinblick auf die grosse Zahl arbeitsloser Ingenieure" bei

der Anstellung von Assistenten künftig Schweizer zu bevorzugen (Schulratsprotokolle, SR2:1932,

17.9.1932, 80). Das gleiche Anliegen verfolgte auch ein Artikel in der

faschistischen Front vom 17. August 1934, der unter dem Titel "Ist unsere

Eidgen. Techn. Hochschule ebenfalls verjudet?" scharf gegen jüdische Dozenten und

Mitarbeiter anschrieb, die man insbesondere im organisch-chemischen

Laboratorium vermutete. Dort beschäftigte Leopold Ruzicka neben dem polnischen

Juden Tadeus Reichstein auch den jüdischen Esten Moses Wolf Goldberg als

Assistenten. "Der Bund schmeisst seine Söhne aus dem eigenen Haus, damit sich

fremde Juden darin recht bequem machen können", war das reisserische Fazit. Die

antisemitische Hetze verunsicherte Ruzicka so sehr, dass er seinen

Habilitationsantrag für Goldberg erst einreichte, nachdem ihm versichert worden

war, "dass ein solches Gesuch nicht etwa aus andern, als fachwissenschaftlichen

Gründen auf Schwierigkeiten stossen würde" (Schulratsprotokolle, SR2:1935,

Sitzung vom 17.5.1935, 97).

Während

sich der Schulrat immer wieder explizit für die Aufnahme ausländischer

Studierender einsetzte, begann das Gremium zur gleichen Zeit bei

Berufungsgeschäften merkwürdige Rücksichten zu nehmen.

|

|

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht der Fall Georg Schlesinger, der auf dem Gebiet des scientific management in Europa eine überragende Kapazität war. Auf Grund des nationalsozialistischen "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" verlor er 1934 seine Professur an der Technischen Hochschule in Berlin, verbrachte sechs Monate in "Schutzhaft" und floh dann nach Zürich. Obwohl die ETH mit der Einführung des Betriebsingenieurstudiums gerade dabei war, just auf Schlesingers Gebiet eine neue Kompetenz aufzubauen, und obwohl alle sachkundigen ETH-Professoren und viele führende Wirtschaftsvertreter sich für Schlesinger stark machten, kam keine Anstellung zu Stande. "Mit Rücksicht darauf, dass Schlesinger deutscher jüdischer Emigrant ist und dass sich in den industriellen Kreisen auch unseres Landes antisemitische Strömungen bemerkbar machen", zog es Arthur Rohn vor, auf die Dienste dieses "hervorragenden Fachmannes" zu verzichten (Schulratsprotokolle, SR2:1934, 22.12.1934, 205). Federführend bei dem erfolgreichen Widerstand gegen Schlesinger war der Winterthurer Industrielle Robert Sulzer gewesen, dessen judenfeindliche Haltung notorisch war (Schulratsprotokolle, SR2:1935, 16.2.1935, 14).

|

Für den Schweizer

Mathematiker Paul Bernays, der 1933 seine Stelle in Göttingen verlor, fand man

an der ETH immerhin die Mittel für einen ständigen Lehrauftrag. Doch erst 1945 erhielt

Bernays, den auch die ordentlichen Mathematikprofessoren bei schwierigen

Problemen regelmässig konsultierten, ein halbes Extraordinariat (Frei 1994, 60).

In den beiden "Fällen" Schlesinger und Bernays nahm der Schulrat eindeutig antisemitische

Diskriminierungen vor, denn wenn die Gelehrten nicht Juden gewesen wären,

hätten sie ohne Frage ordentliche Professuren erhalten. Es stellt eine

spezifisch schweizerische Form des Antisemitismus dar, dass Schulratspräsident

Rohn seine Entscheidungen stets mit der Überlegung begründete, er wolle den

Anteil von Juden sowohl im Lehrköper als auch in der Studentenschaft

möglichst gering halten, damit nicht auch in der Schweiz eine den

Antisemitismus befördernde "Judenfrage" entstehe (Picard 1994). In zahlreichen

Fällen hat sich der Schulrat aber auch für verfolgte Juden eingesetzt.

1939

erteilte man dem Stuttgarter Kunsthistoriker Hans Hildebrandt einen Lehrauftrag

und erleichterte ihm und seiner jüdischen Frau so das Zürcher Exil. 1943

machte sich der Schulrat für die Einbürgerung des Mathematikprofessors Heinz

Hopf stark, nachdem sein deutsches Vermögen beschlagnahmt und ihm die

Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft angedroht worden war (Schulratsprotokolle, SR2:1943, 238). Zurückhaltender war der Schulrat dagegen bei der Einbürgerung von

Wolfgang Pauli. Nachdem der Fremdenpolizeichef Heinrich Rothmund ihn für "nicht

assimilierbar" erklärt und das Gesuch abgelehnt hatte, ging Pauli ins amerikanische

Exil. Bevor er 1945 nach Zürich zurückkehrte, fragte er in gewohnt provokativer

Art schriftlich an:

"Geben nun wieder wissenschaftliche Motive den Ausschlag an den Schweizer Hochschulen, oder sind sie definitiv eine Art Unterabteilung der Fremdenpolizei geworden mit Herrn Rothmund als de facto Rektor plus Schulratspräsident Rohn als offiziellen Serenissimus?" (Schulratsprotokolle, SR2:1945, Sitzung vom 10.11.1945, 387).

Die Macht

der Fremdenpolizei liess nach 1945 an der ETH tatsächlich nach. In einer schnellen

Wendung verdrehte sich jetzt der antisemitische Reflex der 1930er-Jahre in eine

antideutsche Haltung. 1950 stand die Berufung des Kältetechnikers Peter

Grassmann auf der Traktandenliste. Die Wahl war umstritten, aber nicht weil der

Kandidat zwischen 1933 und 1945 Mitglied der SA gewesen war. "Wenn wir

deutsche Fachleute suchen müssen, die nicht Mitglied der NSDAP oder einer ihrer

Formationen waren, so müssen wir ganz darauf verzichten, auf Deutschland

zurückzugreifen", meinte dazu etwa Arthur Rohn (Schulratsprotokolle, SR2:1950,

24.6.1950, 217). Das Geschäft war vielmehr grundsätzlich kontrovers, weil

mit Kurt Leibbrand bereits kurz zuvor ein Deutscher gewählt worden war. Es sei

politisch nicht opportun, meinte etwa der spätere SP-Bundesrat Willy Spühler, "wenn wir fast bei jeder Neuwahl nunmehr einen Deutschen beantragen. Der

Deutsche kann bekanntlich seine Mentalität nicht leicht ändern" (Schulratsprotokolle, SR2:1950, 216). Schulrat Gotthard Egli differenzierte: "Wenn Dr. Grassmann sich durch

den bekannten deutschen Ton auszeichnen sollte, würde ich allerdings auch eher

für Ablehnung eintreten, aber bloss wegen seiner Vergangenheit nicht." (Schulratsprotokolle, SR2:1950, 219.) Insgesamt beschäftigte die ETH 1950 drei Deutsche, einen Holländer und

einen Schweden. Alle anderen Professoren waren Schweizer, nach (endlich)

erfolgter Einbürgerung auch Pauli und Hopf.

Daniel

Speich